L’écriture comme thérapie : se reconnecter à ses racines familiales

L’écriture, un chemin vers soi

Écrire, c’est bien plus qu’un simple acte créatif. C’est un voyage intérieur, une manière d’apprivoiser ses émotions et de donner du sens à son histoire. Quand on parle de santé mentale, l’écriture joue un rôle essentiel : elle permet de poser des mots sur des vécus parfois enfouis, de libérer ce qui pèse et d’apaiser ce qui blesse.

En généalogie, cette démarche prend une dimension particulière. Chaque famille porte en elle des récits, des blessures, des joies, des secrets. Les coucher sur le papier, c’est non seulement leur donner une voix, mais aussi se réconcilier avec le passé. L’écriture devient alors une passerelle entre mémoire et guérison.

L’écriture comme thérapie

Écrire, c’est structurer ses pensées, revisiter ses souvenirs, relier les points épars d’une histoire familiale. Ce processus aide à comprendre comment certaines expériences, croyances ou peurs se sont transmises au fil des générations.

Quand tu racontes ton histoire, tu transformes la douleur en compréhension. Tu reprends la main sur ton récit. Et souvent, cette mise à distance permet de se libérer de ce qui ne t’appartient plus : les non-dits, les schémas familiaux, les colères anciennes.

Cette forme d’écriture introspective ne demande aucun talent particulier. Il suffit d’un carnet, d’un stylo et d’un peu de silence intérieur. L’important, c’est d’écrire sans jugement, avec sincérité.

Se reconnecter à ses racines

Nos racines familiales façonnent notre identité. Parfois, elles nourrissent, parfois elles pèsent. Les comprendre, c’est déjà commencer à se comprendre soi-même. L’écriture offre un espace sûr pour explorer cet héritage.

En retraçant la vie de nos ancêtres, on découvre des parallèles surprenants : une même passion, une même peur, un rêve transmis sans qu’on le sache. Ces échos du passé rappellent que nous sommes le fruit d’une longue lignée de vies, de choix et de destins.

Mon expérience personnelle : écrire pour renouer

Quand j’ai entrepris d’écrire le livre sur mon arrière-grand-père, je ne m’attendais pas à vivre un tel bouleversement intérieur. Ce projet, au départ purement historique, s’est transformé en véritable thérapie.

Plonger dans son histoire m’a permis de mieux comprendre la mienne. J’ai découvert un homme mystérieux, marqué par son époque, mais aussi des émotions, des blessures et des silences que je portais, sans en être consciente.

Au fil des pages, j’ai ressenti une forme de réconciliation. Réconciliation avec lui, avec ma famille, et avec certaines parts de moi-même. Ce travail d’écriture a été une rencontre : celle d’un ancêtre que je croyais connaître, et celle d’une part intime de mon identité.

L’écriture pour apaiser et transmettre

L’écriture a ce pouvoir extraordinaire de transformer la mémoire en matière vivante. Elle ne se limite pas à la recherche généalogique ; elle devient une manière de se relier aux générations passées et futures.

Tu peux commencer simplement :

- Note des souvenirs que tes parents ou grands-parents t’ont racontés.

- Raconte une journée ordinaire d’un ancêtre.

- Mets des mots sur ce que tu ressens en découvrant un document, une photo ou une lettre ancienne.

Petit à petit, ton récit prendra forme, et tu verras qu’il parlera autant de ta famille que de toi.

Une invitation à écrire et à se (re)découvrir

En cette Journée mondiale de la santé mentale, prends un moment pour toi. Ouvre un cahier, allume ton ordinateur, et commence à écrire. Peu importe la forme ou le style : ce qui compte, c’est le cheminement intérieur que cette écriture initie.

Tu verras, écrire ton histoire familiale, c’est un peu comme allumer une lumière dans les recoins du passé. On y trouve de la douceur, de la force, et parfois une paix inattendue.

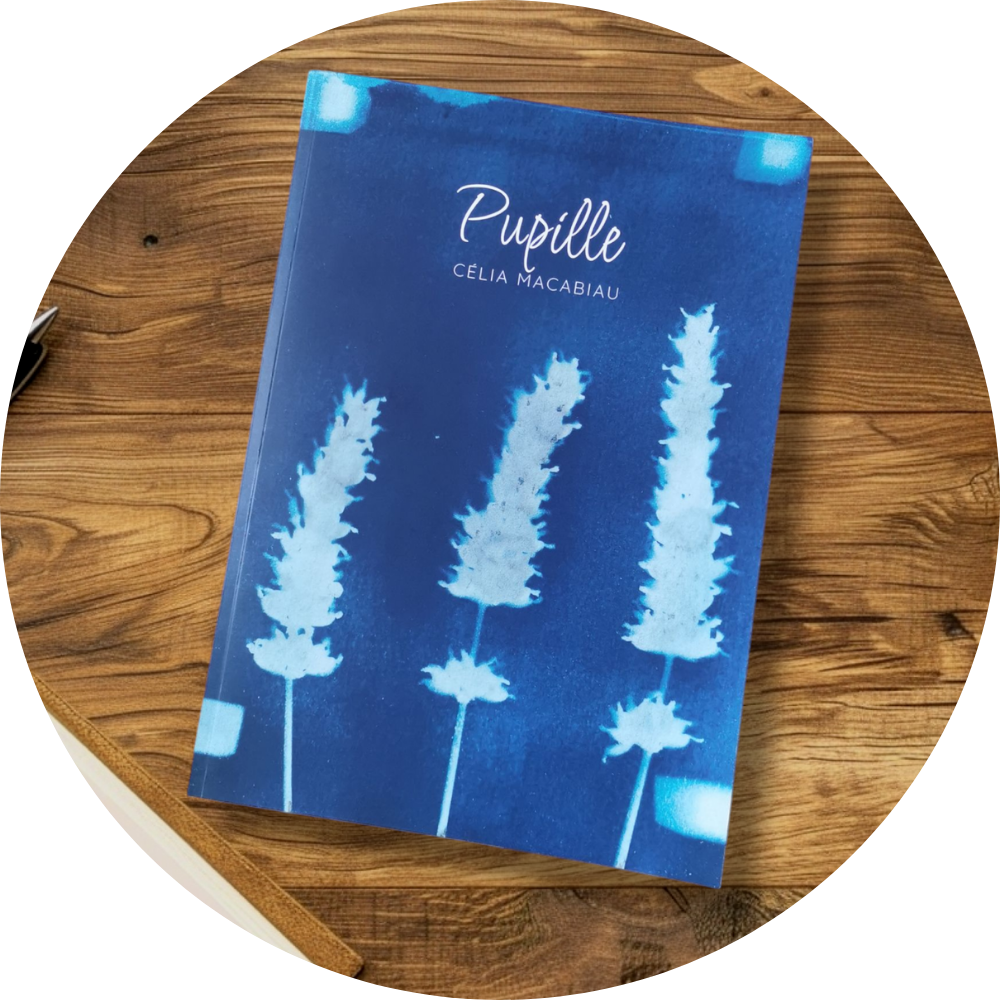

Et si tu veux découvrir comment cette démarche a pris vie dans mon propre parcours, je t’invite à lire mon livre consacré à mon arrière-grand-père, « Pupille ». C’est un récit à la croisée de la mémoire, de l’émotion et de la transmission — une preuve d’écriture naît du cœur !

Cet article n'a pas encore de commentaire.

Un commentaire ou une question ?

Tous les commentaires sont modérés avant la publication.